Historischer Steinkohlenbergbau im Deister

Ausgangsbasis für die Steinkohlevorkommen des Deisters waren die Urwälder des Wealden Zeitalters

Ein Binnensee, der vom Ozean weitgehend isoliert war, lag im Nordwesten Deutschlands. An seiner südlichen Grenze wurden hauptsächlich sandige und schluffige Sedimente von Flüssen abgelagert. In diesem Schwemmland wuchsen Sumpfwälder unter dem damals feuchten und warmen Klima, die die Basis für die Bildung von Steinkohle lieferten.

Das Wealden Zeitalter war eine Zeit, in der ein tropisch-subtropisches Klima herrschte und eine üppige Vegetation aus zypressenähnlichen Bäumen, Gingoarten, Koniferen, Farne und Palmen gedeihen konnte. Das Land war geprägt von riesigen Sümpfen, tiefen Mooren, einem undurchdringlichen Urwald und gigantischen Bäumen, die hoch in den Himmel ragten. Diese Vegetation lieferte ständig organische Substanz nach. Dinosaurier bevölkerten das Land und hatten genug Raum für ihre enorme Größe über Millionen von Jahren. Spuren von Raubsauriern aus dieser Zeit, die zehn Meter lang waren, wurden 2018 von Forschern in Münchehagen gefunden. So sah es auf dem Gebiet des Deisters vor fast 140 Millionen Jahren aus, als die Steinkohle entstand.

Der Deister war vor 140 Millionen Jahren in der Nähe von Tripolis in Nordafrika, also sehr nah am Äquator. Europa hatte ein subtropisches bis tropisches Klima mit Regen- und Trockenzeiten. Die Pflanzen wuchsen in den niedrigen Lagen sehr üppig. Die Kohle entstand durch den Wechsel von Meer und Land. Das Meer bildete Brackwasserzonen mit vielen Meeresarmen, Lagunen, Inseln und Ufern, die viel Vegetation hatten. Das Meer bewegte sich oft vor und zurück. Das "Niedersächsische Becken" war wie eine Senke. Die Pflanzenreste wurden schnell von Feinsedimenten bedeckt und konserviert. Sümpfe und Moore wurden vom Meer überschwemmt, das Sand und Geröll mitbrachte. Dieser Prozess wiederholte sich mehrmals. Der Druck der Erdmassen wurde größer und drückte das Wasser aus dem Torf heraus.

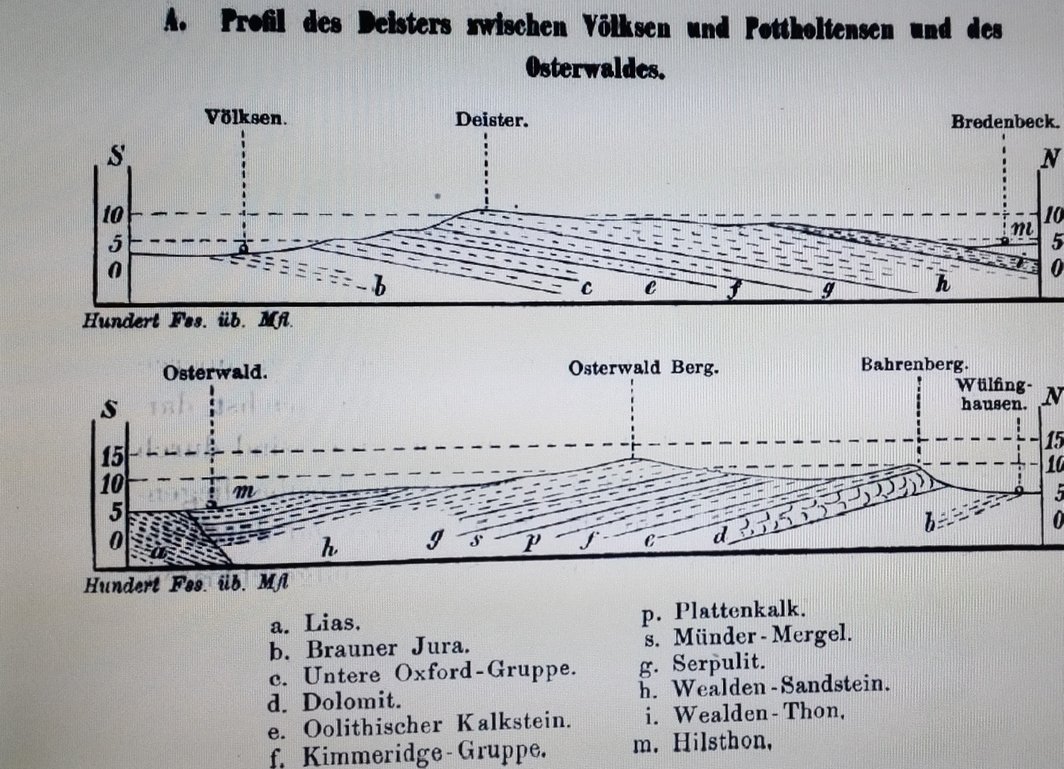

Die Bildung von Kohle aus Pflanzenresten ist ein langer und komplexer Prozess, der von verschiedenen Faktoren abhängt. Einer davon ist die Temperatur, die im Laufe der Zeit anstieg und die Umwandlung von Torf in Braunkohle beschleunigte. Ein anderer ist der Druck, der durch die Absenkung der Kohleschichten in die Tiefe erhöht wurde. So entstand aus der Braunkohle schließlich Steinkohle, wie sie im Deister vorkommt. Die Kohleschichten des Deisters gehören zum "Niedersächsischen Wealden-Sandstein", der in der Unterkreidezeit abgelagert wurde. Das wichtigste Kohleflöz liegt zwischen dem unteren Wealden-Schiefer und dem mittleren Wealden-Sandstein. Die Deisterwealdenscholle ist nicht mehr horizontal, sondern nach Nordost geneigt, was auf eine tektonische Verformung hinweist. Die "Wurzelböden", die in den Schichten unter der Deisterkohle zu finden sind, zeigen, dass die Kohle dort entstand, wo auch die Pflanzen wuchsen.

Urwälder der Kreidezeit

Wealdensteinkohle des Deisters

Die Wealdensteinkohle des Deisters ist ein fossiler Brennstoff, der aus pflanzlichen Resten in der Unteren Kreidezeit gebildet wurde. Die Untere Kreide markiert den Beginn des jüngsten Abschnitts des Mesozoikums, der vor rund 146 Millionen Jahren einsetzte. Der erste Zeitraum dieser Epoche ist nach der englischen Region Wealden benannt, wo typische Sedimente dieser Zeit gefunden wurden. Diese Sedimente wurden in weiten Flussdeltas und Küstenebenen abgelagert, die sich über Nordwestdeutschland und Nordostengland erstreckten. Die wichtigsten Lagerstätten der Wealdensteinkohle befinden sich im Weser-Ems-Gebiet und im Deister-Bückeberg-Gebiet, das durch tektonische Faltung während der Kreidezeit angehoben wurde. Der Deister und der Süntel sind zwei Bergrücken, die aus dieser Faltung entstanden sind. Die Kohleflöze, die ursprünglich in tieferen Schichten abgelagert wurden, wurden durch die Faltung an die Oberfläche gebracht und dadurch zugänglich gemacht. Die Qualität der Wealdensteinkohle variierte je nach Alter, Lage und Entgasungsgrad der Flöze. Im Allgemeinen war die Kohle in den oberflächennahen Stollen weniger gasreich als in den tieferen Schächten.

Der Steinkohlenbergbau im Deister hat eine lange Geschichte, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Der erste Nachweis für den Abbau von Steinkohle in dieser Region stammt vom Bröhn, einem Berg südwestlich von Wennigsen. Dort erkannten Beamte des Amtes Calenberg das Potenzial der Kohlevorkommen und berichteten darüber an Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg, der das Fürstentum Calenberg regierte. Herzog Georg war ein wichtiger Verbündeter der Schweden im Dreißigjährigen Krieg und hatte 1633 Niedersachsen von den kaiserlichen und katholischen Truppen befreit. Er wurde 1634 zum General des Niedersächsischen Kreises ernannt und förderte den Steinkohlenbergbau in seinem Gebiet. Am 21. August 1639 verpachtete er ein Bergwerk für drei Jahre an einen Heinrich Schulze, der damit einer der ersten Bergleute im Deister wurde.

Mehrere Flöze im Sandstein eingelagert

Ausbiss am Bröhn

Die Steinkohle im Deister ist Teil der Wealden-Formation, die sich vom Osterwald bis zu den Bückeburger Bergen erstreckt. Die Kohle befindet sich in mehreren Flözen, die unterschiedliche Mächtigkeiten aufweisen. Das wichtigste Flöz ist 20 bis 130 cm mächtig und tritt an der Südwestseite des Deisterkamms zutage. Dort kann man es noch an einigen Orten beobachten, zum Beispiel beim Nienstedter Blick und beim Feggendorfer Stolln (Hessenrösche). In nordöstlicher Richtung fällt das Flöz mit den anderen Gesteinsschichten um etwa 8 % ab. Am Deisterrand (bei Barsinghausen – Egestorf) liegt es schon über 100 m unter der Erdoberfläche; die größte Tiefe erreicht es mit 752 m bei Großgoltern. Die Steinkohleförderung im Deister begann nachweislich um 1639 am Bröhn oberhalb von Wennigsen und endete im 20. Jahrhundert.

Beschaffenheit und Mächtigkeit des Wealdensandsteines bei Bredenbeck

aus : Über die Gliederung der oberen Juraformationen und der Wealden-Bildung ( Prag 1863 )

von Heinrich Credner Königl. Hannoverscher Oberbergrath

Durch die Stollen- Anlagen für den Kohlenbergbau bei Bredenbeck hat man nach einer Mittheilung,

welche ich dem dortigen Betriebsbeamten, Herrn Würz verdanke, die Beschaffenheit und Mächtigkeit des Wealdensandsteines, wie folgend gefunden und zwar zunächst unter den Cyrenenschichten des Wealden-Thones

in Meter Gesteinsart

6,542 Sandstein, weiss, merglig

1,176 Schieferthon, schwarzgrau, in Kohlenschiefer übergehend

10,731 Sandstein, weiss,belblichgrau mit schwachen Zwischenlager von Kohlenschiefer

0,588 Kohlenflötz, bauwürdig ( 1 )

1,764 Sandstein mit paludina carbonaria

3,528 Mergelschiefer, dunkelgrau

1,764 gelber Sandstein

6,003 grauer Sandstein mit schwachen Zwischenlagen aus Schieferthon

0,073 Kohlenbesteg mit unreiner Kohle

4,361 weisser Sandstein, oben sandig-thonig,

0,098 Kohlenbesteg mit unreiner Kohle

8,281 Mergelschiefer mit schwachen Sandsteinlagen wechselnd

0,245 Kohlenflötz mit unreiner Kohle

4,312 weisser Sandstein, mit Schieferthon wechselnd

8,453 grauer Sandstein, durch verkohlte Pflanzenreste schwarz gefleckt; drei Schichten mit Cyrenen angefüllt.

In der untersten Schicht wurde ein vollständiges Exemplar von Lepidotus Mantelli gefunden

2,083 Schieferthon, mit 7 Zoll starken unreinen Kohlenflötz

1,911 hellgrauer Sandstein, thonig

0,196 Kohlenflötz unrein

9,31 gelblich grauer Sandstein, zu oberst Sandschiefer mit Pflanzenabdrücken, Pterphyllum Schaumburgense, Sphenopteris Roemeri etc.

0,343 Kohlenfötz, unrein, unbauwürdig

2,94 grauer Sandstein

0,147 Kohlenflötz, unrein

8,134 dunkelgrauer Schieferthon mit Sandsteinbänken wechseln

0,147 Kohlenflötz, rein

3,504 Sandstein und Schieferthon wechseln, mit Sphenopteris Roemeri

0,441 Kohlenflötz, bauwürdig ( 2 )

6,909 gelblich weißer Sandstein in starken Bänken

0,245 Kohlenflötz, unrein

11,589 Schieferthon, z. Th. Hellgrau , mit Sandsteinlagen wechselnd

0,147 Kohlenflötz, unrein

16,807 Sandstein grau, mergelig mit Zwischenlagen von weissem Sandstein und dunkelgrauem Mergelschiefer; eine Schicht mit Cyrenen angefüllt

0,147 Kohle, unrein

18,081 hellgrauer bis weisser Sandstein mit Zwischenlagen von dunkelgrauem Schieferthon

0,294 Kohlenflötz bauwürdig ( 3 )

2,352 schwarzer Schieferthon, zu unterst grauer sandiger Thon

5,88 gelber Sandstein, mit schwachen Zwischenlagen von Schieferthon Darunter beginnt der Spermulit

149,524 Meter Mächtigkeit des Wealden- Sandsteines im östlichen Deister

Quelle: Über die Gliederung der Juraformation und der Wealden- Bildung von Heinrich Credner, Königlich Hannoverscher Oberbergrath, Prag 1863

Königlich Hannoverscher Oberbergrath H. Credner 1863

Flöz III Feggendorf

Kuhlengräberei am Bröhn

Überliefert ist, dass bereits Ende des 16.Jahrhunderts durch einfache Kuhlengräberei Steinkohle gewonnen wurde. Abgebaut wurde da, wo die Wealdensteinkohle durch Bodenaufschluß ( die Blume im Ausbiss) oder durch Schürfung zu Tage trat. Um die Kohle zu erschließen, brachte man an unzähligen Stellen kleine Schächte, sogenannte Pingen nieder. Das Flöz wurde soweit abgebaut, bis das Grundwasser in die Vertiefung eindrang. Nach dem Erliegen des Bergbaus am Bröhn waren hier allein 97 Schächte und Pingen gezählt worden.

Alte Pinge am Bröhn

Glück Auf ! - dieser alte Bergmannsgruß steht nicht nur für den Wunsch der Bergleute nach der Schicht gesund aus dem Bergwerk heimzukehren. Er heißt auch:" Ich wünsch Dir Glück tu einen neuen Gang auf " .Der Gruß beschrieb im 16 Jahrhundert die Hoffnung der sächsischen Bergleute, es mögen sich Erzgänge auftun. Beim Abbau von Erzen ließ sich nur unsicher vorhersagen, ob die Arbeit der Bergleute überhaupt zu einen Lohn führen würde

Bergbaugeschichte

Bergbauspurensuche ist eine großartige Möglichkeit sich mit technischen,wirtschaftlichen und sozialen Fragen auseinanderzusetzen. Bis auf den Mögebierstollen sind die Schächte und Stollen oberhalb von Wennigsen verfallen. Hinweistafeln , wie im Bereich Barsinghausen vorhanden, fehlen hier . Erkennungsmerkmale historischer Bergwerke sind die noch vorhandenen Halden. Unter Halden versteht mann die Ansammlung des tauben Hauwerkes vor den Stollenmundlöchern oder Schächten.

Aus den Maßen der Halden kann mann Rückschlüsse auf die Größe des ehemaligen

Grubenfeldes ziehen. Die meisten Halden oberhalb von Wennigsen sind über 100 Jahre alt. Da sich in der langen Zeit ausreichend Material zur Humusbildung angesammelt hat ,ist ein reichhaltiger Bewuchs der Halden vorhanden. Die Stollen und Schächte sind in der Regel verbrochen. Überbleibsel von Berghäusern und Wirtschaftsgebäuden sind kaum noch zu finden.

Wünschelruhengänger sucht nach Steinkohlen im Ausbiss.

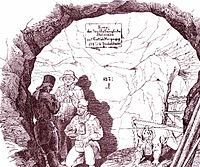

Markscheider

Die Vermessung der Bergwerke und die Erstellung der Grubenrisse erfolge durch die Markscheider.

Im Bergbau spielte die Markscheidekunst ( Mark=Grenze; scheiden= trennen) zur Orientierung in den Grubenalagen und bei der Lagerstättenerkundung schon sehr früh eine Rolle. Die ersten Messungen erfolgten zumeist auf der Grundlage von Dreiecken mit Lot, Pendelwage und Schnur. Um1660 wurde bereits der Hängekompass eingesetzt. Damit trug er wesentlich zur Verbesserung des Rißwesens bei.

Markscheider bei der Vermessung " Unter Tage "

Haspelknechte

Franz-Ernst von Platen

um 1695

Literaturhinweise:

Heinrich Credner- Über die Gliederung der oberen Juraformation und Wealden- Bildung ... 1863

Die Steinkohlen Deutschlands und anderen Länder Europas, München 1865)

Ebert - Geschichtliche Darstellung des Kohlenbergbaues im Fürstentum Calenberg- 1866

Stedler - Beiträge zur Geschichte Fürstentums Kalenberg- 1886

Bersch- Mit Schlägel und Eisen- 1889

Heidorn- Altes und Neues vom Deister- 1903

Friedrich Wüllner- 750 Jahre Wennigsen- 1950

Walter Köpping- Lebensberichte deutscher Bergarbeiter - 1983

Ingeborg Weber- Kellermann - Landleben im 19. Jahrhundert -1987

Helmuth Trischler- Steiger im deutschen Bergbau- 1988

Wolfgang Jäger- Bildgeschichte der deutschen Bergarbeiterbewegung - 1989

Menneking- Deisterköhle- 1993

Barsinghausen- Unter Klöppel, Schlegel und Eisen -1994

Horst Krenzel- Erinnerungen an den Steinkohlenbergbau im Deistergebirge -1996

Dirk Neuber- Energie und Umweltgeschichte des Niedersächsischen Steinkohlebergbaus - 2002

Michael Farrenkopf - Schlagwetter und Kohlenstaub - 2003

Heinz Wöltje- Zeitreise 1754 - 2004 Wennigsen Argestorf - 2004

Michael Fessner u.a. - Auf breiten Schultern - 750 Jahre Knappschaft - 2011

Feggendorfer Stolln e.V. - Dokumentation der Geschichte des Feggendorfer Bergbaus- 2013

Förderverein Besucherbergwerk Barsinghausen e.V. - Die Deister- Kohlepfade- 2014