Die Geschichte des Bergbaus in Wennigsen ist eng mit der Entwicklung der Region verbunden. Die Nachrichten vom Bergbau oberhalb von Wennigsen reichen bis ins Jahr 1639 zurück. Im Laufe der Zeit entstanden mehrere Bergwerke, die bis ins 20. Jahrhundert hinein betrieben wurden. Heute sind die meisten Spuren des Bergbaus verschwunden, aber einige Zeugnisse zeugen noch von der einstigen Bedeutung dieser Branche für Wennigsen.

Der Steinkohlenbergbau war ein prägender Faktor in der Sozial- und Ortsgeschichte von Wennigsen.

Nach mehr als drei Jahrhunderten des Steinkohlenabbaus in den Wennigser Kohlegruben wurde im Jahr 1949 der letzte Notbergbau am Oberen- und Unteren Deisterstollen eingestellt.

Damit ging eine lange und bedeutende Bergbaugeschichte zu Ende.

Glück Auf !

I

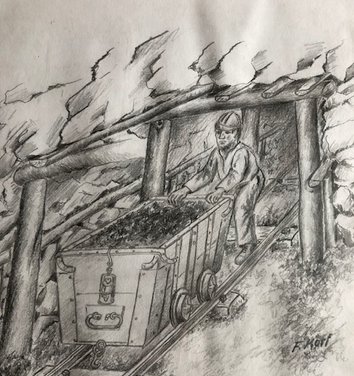

Haspelförderung aus einen Deisterstollen

Skizze von Steiger F. Korf

Förderung aus einen Deisterstollen

Skizze von Steiger F. Korf

Die Kohlegruben am Hülsebrink, Feldberg und Bröhn

Von der ehemals vorhandenen Untertagewelt der Bergwerke , der Hinterlassenschaft großer Bergmannsarbeit ist am Bröhn, Feldberg und Hülsebrink wenig erhalten geblieben. Die Beförderung der Kohle an die Erdoberfläche unter härtesten körperlichen Bedingungen ist seit über neunzig Jahren vorbei.

Von den im Verborgenen liegenden handwerklichen Schätzen, sind als äußerliches Zeichen der vergänglichen Bergmannsarbeit, die Bergehalden geblieben. Die Natur hat sich einen beträchtlichen Teil der ehemals vom Bergbau geprägten Landschaft zurückgeholt.

Bergbau am Bröhn

Der Bröhn mit 405 m Höhe ist der höchste Berg des Deisters und der nördlichste Vierhunderter des europäischen zentralen Festlandes. Der älteste Steinkohlenbergbau im Deister ist hier am Bröhn, südwestlich von Wennigsen nachgewiesen worden. Die darüber vorhandenen Nachrichten reichen bis in das Jahr 1639 zurück. Die damaligen Beamten des Amtes Calenberg haben als erstes auf die Steinkohlenlager aufmerksam gemacht. Georg Herzog zu Braunschweig und Lüneburg verpachtete ein Bergwerk am Bröhn von 1639 bis 1642 an einen Heinrich Schulze. Durch die Wirren des Dreißigjährigen Krieges, der mit entsetzlicher Barbarei gefüht worden ist, wird der Betrieb wahrscheinlich wieder eingestellt worden sein. Erst im Jahre 1695 gibt es wieder Nachricht über den Bergbau am Bröhn.

Bericht des Klosteramtes Wennigsen von 1695

..wüste nicht, daß es jemanden nachteilig, oder Schaden bringen könnte, sondern wenn all hier sollten Kohlen gegraben werden, solches hiesigen umliegenden Dorfschaften zu großen Aufnahmen dienen kann, zumal vorm Deister schlechte Kornfrüchte wachsen und der Bauer sich stets mit Holz schlagen und plagen muss, wovon er dann kaum das liebe Brot haben kann.

Wenn aber derselbe zuweilen ein Fuder Steinkohlen laden und verfahren könnte, es gewiss viel Geld darauf gewinnen und als was Gewisses vors Ungewisse haben werden.

Graf Franz-Ernst von Platen

diente als Hofmarschall des Herzog Ernst August von Braunschweig-Lüneburg, dem späteren Kürfürsten von Hannover ,und war an dessen Machtausbau beteiligt. Er interessierte sich auch für den Bergbau im Deistergebirge und besuchte mehrmals die dortigen Gruben.

Er residierte seit 1688 auf dem Rittergut in Linden,das er von der Familie von Alten gepachtete hatte,und ließ dort 1692 ein prächtiges Barockschloss erbauen. Seine Ehefrau, Elisabeth von Meisenburg, war eine einflussreiche Persönlichkeit am hannoverschen Hof. Sie war die Mätresse des Kurfürsten Ernst August und spielte eine wichtige Rolle in der Königsmarck-Affäre, einem Skandal um die heimliche Liebe zwischen der Kurfürstin Sophie Dorothea und dem Grafen Philipp Christoph von Königsmarck , der 1694 ermordet wurde.

Graf Franz-Ernst von Platen wurde 1689 in den Reichsgrafenstand erhoben und zum Premierminister ernannt. Er genoss das Vertrauen des Kurfürsten und seines Sohnes ,Georg Ludwig, der im 1704 die Grafschaft Hallermund verlieh. Er starb 1709 in Linden und wurde in der Marktkirche in Hannover beigesetzt.

Der Bergbau war eine wichtige Einnahmequelle für die Landesherren und deren Hofstaat.

Bereits seit Beginn des 17. Jahrhunderts erlebte der benachbarte Schaumburger Bergbau unter der Leitung des Grafen Ernst zu Holstein – Schaumburg seine erste Blütezeit. Unter Ernst waren etwa 300 Mann in verschiedenen Gruben beschäftigt, die jährlich ca. 30 000 Bergfuder (t) Kohlen förderten. Ein Bergfuder entspricht 40 Balgen zu je 25 kg = 1000 kg = 1 t. Der Bergbau war für das Fürstenhaus eine bedeutende Einnahmequelle.

Herzog Geoerg von Braunschweig und Lüneburg verpachtete mit Verleihungsurkunde vom 7. August 1639 die Salzquellen zu Eldagsen und Wettbergen sowie den Bergbau auf Steinkohlen am Bröhn von Martini 1639 bis Martini 1642 für jährlich 200 "gute gangbahre Thaler" an den " unterthan und lieber getreuer Heinrich Schultz " . Mit der Steinkohle aus den Bröhn als Feuerungstechnik für die Salzsiedereien in Wettbergen und Eldagsen war Schulze unabhänig von den bisher genutzten Holzfeuerungen.

Das Liegende unter dem Flöz muss mitgenommen werden, damit der Hauer seitlich liegen kann, um die Kohlen zu gewinnen

Die Egestorffschen Gruben im Deister

Die Beschaffenheit der abgebauten Wealdenkohle war selbst innerhalb eines Flözes großen Schwankungen unterworfen. Bedingt durch den über den Hauptflöz lagernden klüftigen Sandstein war die Kohle in den oberfächennahen Stollen bereits stark entgast. Hier kam es aber zu größeren Wasserzuflüssen in den Gruben. Die Entwässerung der Gruben mittels angelegter Wasserstollen und Schachtpumpen hat die Förderkosten erheblich gesteigert. Bedingt durch die geringe Flözmächtigkeit hat sich die Abbautechnik im gesamten Zeitraum der " Egestorffschen Gruben" kaum geändert .

Die Kohle wurde von dem auf engsten Raum bei spärlicher Beleuchtung liegenden Hauer mit der Keilhaue aus den Flöz gebrochen , in flache Kästen gefüllt und diese von Schleppern krichend fortgezogen. In den Abaustrecken wurde die Kohle in den " Hunt" verladen, dieser wurde von Hand über die Grundstrecken zu den Verladestellen geschoben. Von den Verladestellen ist die Kohle per Pferdefuhrwerk abtransportiert worden.

Schreiben an das Amt Calenberg und an das Kloster Wennigsen im Oktober 1695

aus:

Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen Jahrgang 1866

Bericht des Amtes Calenberg vom Oktober 1695

" Über Anzeichen von Steinkohlen und etwaigen früheren Bergwerksbetrieben am Deister "

Am Deister im Amts Calenberger Jurisdiction ist ein großer District, der Bröhn genannt, in welchem District freilich noch die alten vestigia,als 4 Kuhlen zu sehen, daß daselbst vor langen Jahren schon einige Kohlen herausgebracht seien....

Daß vor Jahren, wie oberwähnt, bereits Steinkohlen daselbst herausgebracht seen, solches gibt der klare Augenschein; und finden sich noch alte Männer, als Codt Brockmann in Langreder ,78 Jahre alt, Dietrich Haller, als Schmied in Wennigsen,70 Jahre alt, und Heinrich Knolle in Degersen, 68 Jahre alt, welche noch in jungen Jahren zur Zeit des Sarstedtschen Lagers ( als etwa 1640 ) mit ihren Augen gesehen, daß die Kohlen mit 2 Spänner herausgewunden worden, und berichtet Heinrich Knolle, es wären die Kuhlen so tief gewesen, daß man den Grund nicht absehen können, der Schmiedt Heinrich Haller aber sagt, daß sein Vater, also auch ein Schmied, selbst solche Kohlen in seiner Schmiede gebraucht hat, so dann gut zu groben Zeuge gebrauchen lassen, blank Zeug aber als Sensen,Scheermesser u.dgl. hat nicht damit geschmiedet werden können.

Indessen weiß keiner eigentlich, wann sich dieser Bruch angefangen und wer solche Gelder wieder eingenommen; sondern der Schmiedemeister Dietrich Haller sagte nur, daß auch zu der Zeit zu Wettbergen Salz hätte gekocht werden sollen, wohin eine Parthei Deisterkohlen verführet worden

Bedingt durch die Kriese in der Holzversorung , die insbesonders die Salzsiedereien betraf, waren kurze Wege zwischen Kohlenabbau und Salzsiedung, und beides im Territorium eines Landesherren, die besten Voraussetzungen für die Wirtschaftlichkeit der Umstellung der Salzgewinnung auf Kohlefeuerung. Die Verknappung und somit Verteuerung des Brenstoffes Holz trug dazu bei , dass die Kohlefeuerung ausgeweitet wurde, und der einsetzende frühe Steinkohlebergbau am Deister ermöglicht wurde.

Dreißigjähriger Krieg

Zinnfiguren Museum Goslar

Preußisches Oberbergamt Clausthal den 29.März 1920

Verfügungsrecht der Grundeigentümer über die Steinkohlen im Fürstentum Calenberg.

Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv 190 Hannover

Hauer beim Setzen des Stempel , der eine nach rechts hängende Bohle gegen das Hangende presst.

Vor seinen Füssen liegt der zweite Stempel der noch an das andere Ende der Bohle gesetzt werden muß.

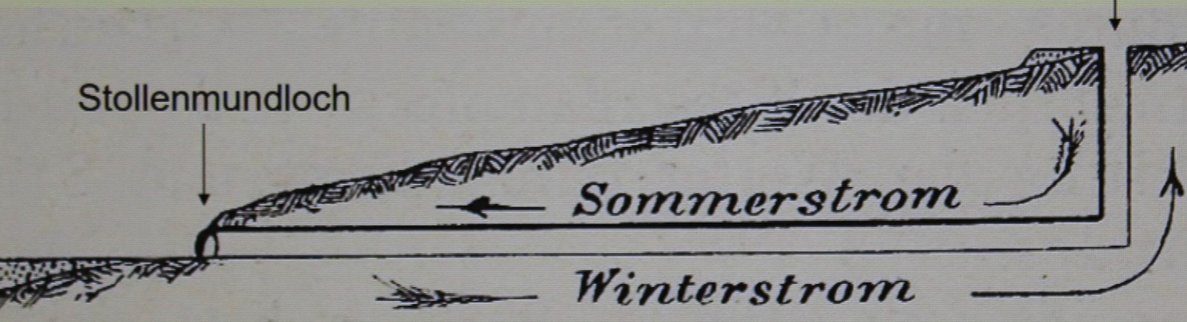

Bei der natürlichen Bewetterung mittels unterschiedlich hoch gelegener Tagesöffnungen kommt es jahreszeitlich bedingt zu einer Umkehrung der Wetterrichtung. Im Winter strömt die Luft durch den Stollen in das Grubengebäude ein und aus dem Schacht wieder raus, im Sommer strömt sie über den Schacht rein und aus dem Stollenmundloch wieder raus. Dies liegt an den Temperaturunterschieden, die zu den verschiedenen Jahreszeiten zwischen Grubentemperatur und Außentemperatur bestehen. Im Grubengebäude herrschen das ganze Jahr über relativ konstante Temperaturen von acht bis zehn Grad Celsius. Im Winter, wenn die Außentemperatur niedrig ist, hat dies zur Folge, dass die warme Luft aus den Grubenbauen durch den Schacht nach oben steigt. Dadurch entsteht im Stollen ein Unterdruck. Durch das Stollenmundloch strömt die kältere Außenluft nach, wird wieder erwärmt und der Vorgang läuft, wenn sich an der Außentemperatur nichts ändert, ununterbrochen so weiter. Wenn im Frühling die Außentemperaturen steigen, ist die Temperatur im Grubengebäude niedriger als die Außentemperatur. Die Abwetter haben nun aufgrund ihrer relativ niedrigen Temperatur ein größeres Gewicht als die Außenluft. Dadurch bedingt strömen nun die schwereren Abwetter aus dem Stollenmundloch heraus.

Verändert sich die Lufttemperatur, kann dies dazu führen, dass der Wetterstrom abnimmt und zeitweilig zum Stillstand kommt.

Im Stollen können dann " Matte Wetter" entstehen, dann wurden die sogenanten " Buschschichten " eingelegt.

Haspelförderung in der Frühzeit des Steinkohlebergbaues am Bröhn

Bergbauspurensuche ist eine großartige Möglichkeit sich mit technischen,wirtschaftlichen und sozialen Fragen auseinanderzusetzen. Bis auf den Mögebierstollen sind die Schächte und Stollen oberhalb von Wennigsen verfallen. Hinweistafeln , wie im Bereich Barsinghausen vorhanden, fehlen hier . Erkennungsmerkmale historischer Bergwerke sind die noch vorhandenen Halden. Unter Halden versteht man die Ansammlung des tauben Hauwerkes vor den Stollenmundlöchern oder Schächten.

Aus den Maßen der Halden kann mann Rückschlüsse auf die Größe des ehemaligen

Grubenfeldes ziehen. Die meisten Halden oberhalb von Wennigsen sind über 100 Jahre alt. Da sich in der langen Zeit ausreichend Material zur Humusbildung angesammelt hat ,ist ein reichhaltiger Bewuchs der Halden vorhanden. Die Stollen und Schächte sind in der Regel verbrochen. Überbleibsel von Berghäusern und Wirtschaftsgebäuden sind kaum noch zu finden.